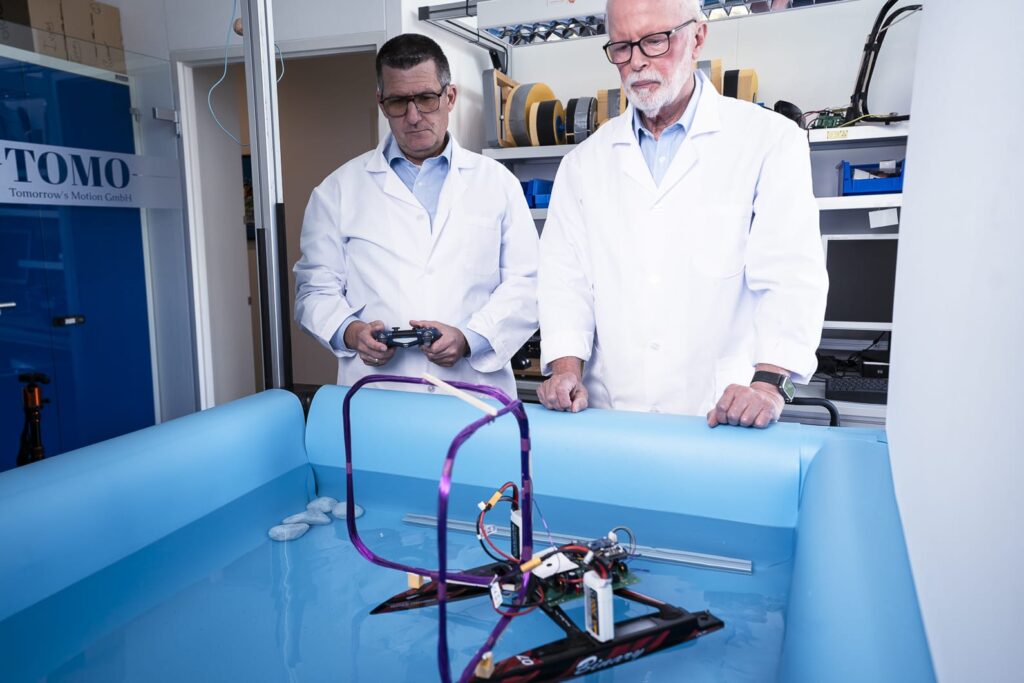

Lutz May, Chef von Tomorrow’s Motion in Starnberg, entwickelt einen Antrieb, der Satelliten nur mit Strom und Magnetfeldern antreiben soll. (Foto: Dieter Sürig)

Ein Ingenieur behauptet, Satelliten nur mit Magnetkraft und Solarstrom fliegen lassen zu können, ohne klimaschädliche Treibstoffe. Oder sind die Pläne doch zu hochfliegend?

Von Dieter Sürig, Starnberg

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/raumfahrt-satelliten-esa-li.3233832

Normalerweise brauchen Satelliten Treibstoff, um sich bewegen und navigieren zu können. Auch solche mit elektrischem Motor. Der Ingenieur Lutz May will nun aber einen Antrieb erfunden haben, der nur Sonnenenergie und die Kraft des irdischen Magnetfeldes benötigt. Würde das funktionieren, hätte das viele Vorteile: Satelliten könnten länger genutzt werden, hätten keine mechanischen Antriebsteile, kein Triebwerk, keine giftigen Treibstoffe, Starts wären günstiger, weil Gewicht wegfällt – und: Satelliten könnten am Ende ihrer Lebenszeit schneller zum Verglühen gebracht werden, anstatt lange als Weltraumschrott herumzufliegen.

Wer Lutz May und seine Firma Tomorrow’s Motion im Starnberger Gewerbegebiet besucht, findet im dritten Stock eher ein großes Versuchslabor vor, als ein Büro. Der Übergang von den Schreibtischen zu den Versuchsapparaturen ist fließend: Installationen, Technik, kleine Boote für Tests auf dem Wasser. May lässt keinen Zweifel daran, was in diesen Räumen passiert ist: „Wir glauben, dass wir einen revolutionären Antrieb erfunden haben, der ohne bewegliche Teile auskommt“, sagt er. Düsen, Propeller, Schiffsschrauben – die übliche Mechanik fehlt.

May ist die Ruhe selbst und versucht, seine Erfindung in wohlgesetzten Worten zu erklären. Wie kann das also gehen? Satelliten ohne chemischen Treibstoff zu bewegen?

„Mit unserem Tomo-Antrieb können wir aus elektrischer Energie eine mechanische Bewegung erzeugen, ohne dass mechanisch bewegliche Komponenten dazu benötigt werden“, sagt er.

Diese Illustration zeigt einen Satelliten mit einem Antrieb von Tomorrow’s Motion, der ohne chemische Treibstoffe auskommen soll. (Foto: Tomorrow’s Motion)

Er nimmt eine Spule in die Hand, die an einen Satelliten montiert werden könnte: Viel Elektronik, um die sich Aluminiumdraht windet, um ein künstliches Magnetfeld zu erzeugen. „Wenn wir eine Luftspule nehmen und diese im Erdmagnetfeld bestromen, dann erzeugt die Spule ein Drehmoment, das das Objekt dazu zwingt, sich zu drehen“, sagt er. Grund: Die Spule möchte sich in der Nord-Süd-Achse des Erdmagnetfeldes ausrichten. Daran hindert sie jedoch die Trägheit des Objektes, da die Spule nicht zentral platziert werde. Spule und Objekt machen eine Bewegung nach vorn. Bei zwei Spulen, die nacheinander mit Strom betrieben werden, gebe es wechselseitige Drehungen, aber letztlich eine schrittweise Vorwärtsbewegung. „Wir nennen das den Pinguin-Walk“, sagt May. Möglich mache das die Interaktion zwischen künstlichen Magnetfeldern und dem Erdmagnetfeld. Um einen Satelliten dreidimensional frei bewegen zu können, sei eine dritte Spule nötig. Der Antrieb soll bis auf 36 000 Kilometern Höhe funktionieren. Weiter entfernt werde das Erdmagnetfeld zu schwach.

Eine Installation neben seinem Schreibtisch kann helfen, die Physik des Zusammenspiels der Magnetfelder zumindest zu erahnen. In dem zweieinhalb Meter hohen Gestell hängen zwei Spulen, die May per PC steuert. Sobald die Spulen unter Strom stehen, bewegen sie sich unter dem Einfluss von Magnetfeldern, wechseln die Richtung, nur ein leises Summen ist zu vernehmen.

Im Nebenraum setzt May ein kleines Boot mit zwei Spulen in ein Testbecken, um es im Viereck fahren zu lassen. „Damit beweisen wir, dass man mit dem Tomo-Antrieb in alle Richtungen auf dem Wasser fahren kann.“ Er gibt dem Computerprogramm Anweisungen. Das Boot fährt los, wechselt immer wieder die Richtung – ohne Schiffsschraube und Steuerruder gleitet es durch das Wasser. Im Wechselspiel mit den Magnetfeldern überwindet es einen Millimeter pro Sekunde. „Wenn Sie im Weltraum pro Sekunde um einen Millimeter schneller werden, erreichen Sie nach einem Tag die Geschwindigkeit von 311 Stundenkilometern“, sagt May. Er spricht davon, dass er mit weniger Antriebskraft, „als eine Fliege mit einem Flügelschlag erzeugt“, angefangen habe. Dies habe sein Team alle drei Monate verdoppelt.

Testboot mit zwei Luftspulen in Mays Labor, um das Zusammenspiel von Magnetfeldern zu demonstrieren.

May nennt seine patentierte Technik Generic magnetic propulsion (GMP), magnetisch basierte Antriebstechnologie. Im Grunde ein Zufallsprodukt, denn er hat erst einen Antrieb entwickelt, der nur mit Energie und selbst erzeugten Magnetfeldern arbeitet und im Erdmagnetfeld gar nicht funktioniert. May will später daran weiterarbeiten – für Reisen zwischen den Planeten. „Diese Technologie ist dazu geeignet, interstellar zu reisen“, sagt er. „Damit können Sie im Weltraum, wohin Sie wollen, solange Sie genügend Energie haben.“

May überschreitet mit solchen Ankündigungen für manche nicht nur die Grenzen der Vorstellungskraft, sondern auch die der, nun ja, Seriosität. Er weiß das, wird auf Messen mit skeptischen Physikern konfrontiert. „Wir hören immer wieder, das kann doch nicht funktionieren, oder sonst hätte es schon jemand anderes erfunden.“ Doch der Diplomingenieur für Physik und Elektronik macht nicht den Eindruck eines Spinners. Er hat sein Geld als Manager in der Halbleiterindustrie verdient, Firmen gegründet, zahlreiche Patente angemeldet und unter anderem für Formel-1-Wagen einen Drehmomentsensor entwickelt.

Manche Physiker zweifeln an der Idee

Nun also der Antrieb, der nicht nur die Raumfahrt verändern könnte. Es habe sich „eine Tür geöffnet, wo zuvor nicht einmal eine Wand vermutet wurde“, sagt er pathetisch. Die GMP-Technik kann bereits für Seebojen genutzt werden, die eigenständig einen Regatta-Kurs auf einem See abgrenzen. Es gebe auch Experimente mit Objekten auf Rädern. Die erzielten Antriebskräfte seien aber noch so gering, dass es wohl noch Jahre dauern werde, bevor sie auf die Straße kommen.

May hat seit Gründung 2019 bereits Erfolge verbucht, erhielt Fördergeld vom bayerischen Wirtschaftsministerium, kooperierte mit der europäischen Raumfahrtagentur Esa. „Das könnte schon ein Gamechanger werden, wenn das funktioniert“, sagt Siegbert Martin, Technikvorstand bei der Airbus-Tochter Tesat, die unter anderem Laserterminals für Satelliten baut. „Es hat mich am meisten an dieser Idee fasziniert, dass man neben Elektronik und Spule eigentlich gar nichts braucht“, sagt er. „Damit können Sie Satelliten beschleunigen oder abbremsen oder steuern. Das macht die Sache so genial einfach.“ Da Tesat keine Antriebe baut, hat Martin Gespräche mit der Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und einem Hersteller von Kleinsatelliten (Cubesats) vermittelt. „Wenn Sie einen Antrieb für Cubesats haben wollen, dann haben Sie mit Chemikalien zu tun, das ist sehr komplex“, sagt Martin. „Und mit dieser Technologie könnten Sie das Ganze auf eine Elektronik vereinfachen.“

Professor Ulrich Walter vom Lehrstuhl für Astrodynamik der TU München ist da skeptischer. Die Spulen-Technologie könne zwar im Dipolfeld der Erde „an geeigneten Positionen im Erdorbit zu einer extrem leichten linearen Beschleunigung führen“ – sollte es diese überhaupt geben. Allerdings müsse der Satellit „unweigerlich rotieren“. Dies sei nicht praktikabel, da beispielsweise Erdbeobachtungssatelliten eine feste Ausrichtung haben müssten. Er verweist zudem darauf, dass das Konzept auf stromdurchflossenen Spulen basiere. Schon jetzt würden viele kleine Satelliten per Magnetspule die Wechselwirkung mit dem Erdmagnetfeld ausnutzen, um die Orientierung zu ändern.

Also nicht Neues? „Ja, der Satellit verdreht sich im absoluten Sinne, aber nicht wirklich“, argumentiert dagegen May. Dies sei mit dem bloßen Auge gar nicht erkennbar. Die von Walter genannte Technologie mit Magnetspulen werde etwa bei elektrischen Ionen-Antrieben genutzt. Die Antriebsleistung seiner Erfindung sei aber „mindestens um das Zehnfache effizienter“. Zudem brauche er weniger elektrische Leistung als ein Ionen-Triebwerk, keinen Treibstoff und sei deutlich leichter. Letztlich steige die Beschleunigung mit der Größe des Antriebs.

In zwei Jahren will May seinen Antrieb im All testen

Der Gründer lässt sich nicht beirren. „Einen ersten Test im All planen wir für etwa Anfang 2027“, sagt er. Ein Partnerunternehmen soll dann einen Kleinsatelliten mit dem Antrieb von May ausstatten. „Während der Satellit einmal in 90 Minuten um die Erde fliegt, können wir zweimal bis zu zehn Minuten lang einen Antrieb erzeugen. Damit können wir den Satelliten auf seiner Umlaufbahn halten oder auf eine andere Umlaufbahn bringen.“

May finanziert die Entwicklung mit privatem Geld und aus Fördermitteln. Auf einer Internetplattform wirbt er um Investoren, eine Finanzierungsrunde könnte in zwei Jahren folgen. Die Antriebe will die Firma nicht selbst herstellen. Die Freigabe für den Weltraum sei sehr aufwendig und teuer. Deshalb plant er, Lizenzen zu vergeben.